最新消息:全球影视精品盘点,欧美亚洲日韩国产另类佳作一览

欧美先锋影视中的另类表达

在当代影视艺术领域,欧美创作者们不断突破传统叙事边界,以独特的视角和实验性的手法打造出一批令人耳目一新的另类精品,这些作品往往不拘泥于商业套路,而是以艺术家的敏锐洞察力探索人性、社会与文化的深层议题。

英国导演彼得·格林纳威的《厨师、大盗、他的太太和她的情人》堪称视觉艺术与叙事实验的完美结合,这部1989年的作品通过夸张的舞台剧风格、精心设计的色彩编码和仪式化的表演,构建了一个关于欲望、权力与复仇的寓言世界,影片中餐厅与厕所的空间并置、服装色彩的象征性转换以及极端的暴力美学,都彰显了格林纳威对电影形式的激进探索,这种将绘画构图原理与电影语言相融合的尝试,为后现代电影创作开辟了新路径。

而在美国独立电影界,大卫·林奇的《穆赫兰道》则重新定义了心理惊悚片的可能性,这部2001年的作品以梦境逻辑为叙事框架,通过双线并行的结构、身份置换的角色和断裂的时间线,构建了一个令人不安却又着迷的洛杉矶幻象,林奇巧妙地利用声音设计、灯光变化和表演风格来区分"现实"与"梦境",使观众在解谜过程中体验到认知失调的独特快感,影片对好莱坞梦想机器的黑暗解构,至今仍是电影学者热议的话题。

北欧电影则在冷峻的美学风格中注入哲学思考,丹麦导演拉斯·冯·提尔的《忧郁症》以世界末日为背景,探讨了抑郁症患者与"正常人"在面对终极危机时的反差表现,影片开场的8分钟慢镜头序章,用高度风格化的画面预言了地球与神秘行星的相撞,这种将天文现象与心理状态相对应的隐喻手法极具冲击力,女主角克尔斯滕·邓斯特的表演精准捕捉了从麻木到觉醒的精神历程,使这部看似科幻的作品实则成为关于人类存在状态的深刻寓言。

东欧导演也不甘示弱,波兰的帕维乌·帕夫利科夫斯基凭借《冷战》展现了黑白摄影的极致魅力,这部以1950年代波兰为背景的爱情故事,通过1.37:1的学院比例画幅和颗粒感强烈的胶片质感,营造出既怀旧又现代的视觉体验,导演刻意保持的叙事留白与音乐剧元素的间离效果,使这部仅85分钟的作品拥有了史诗般的情感重量,证明了"少即是多"的艺术真理。

这些欧美另类佳作虽然风格各异,但都体现了电影作为艺术形式的无限可能,它们或许不会在首周末创下票房纪录,却能在影迷心中留下难以磨灭的印记,并持续影响后来的创作者,这些作品提醒我们,电影不仅是娱乐工具,更是思想表达的载体和审美体验的源泉。

亚洲电影的边缘叙事与实验精神

亚洲电影创作者们以其独特的文化视角和美学传统,为世界影坛贡献了大量令人惊艳的另类精品,这些作品往往植根于本土文化土壤,却又能超越地域限制,触及人类共通的情感与困境,展现出亚洲电影人非凡的创造力与艺术勇气。

日本导演寺山修司的《抛掉书本上街去》堪称亚洲实验电影的里程碑,这部1971年的作品彻底打破了线性叙事和现实再现的常规,以拼贴式的手法融合了剧场表演、动画插入、档案影像和超现实场景,构建出一个躁动不安的青春图景,影片中对日本战后社会矛盾的尖锐批判、对身体政治的激进探讨以及对电影语言本身的不断质疑,使其成为"日本新浪潮"中最具破坏力的作品之一,寺山修司将诗歌、戏剧和前卫艺术融入电影创作的方法,至今仍在影响亚洲独立电影的制作思路。

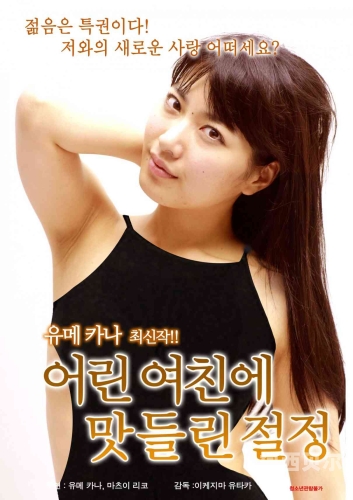

韩国导演金基德则以《空房间》展现了极简叙事的强大表现力,这部几乎无对白的作品讲述了一个闯入他人住宅生活的男子与受虐妻子之间的奇异爱情,金基德用精确的场面调度和隐喻性的视觉符号(如高尔夫球、体重秤和照片),构建了一个关于现代人孤独与沟通的寓言世界,影片中"隐形人"的概念设计和大胆的结尾处理,体现了导演对电影惯例的挑战和对观众想象力的信任,这种"少即是多"的美学理念,使《空房间》成为韩国艺术电影走向国际的重要代表作。

中国台湾导演蔡明亮的《爱情万岁》则通过对时间与空间的极端控制,重新定义了都市电影的可能性,这部1994年的作品以三个孤独灵魂在台北空荡公寓中的交集为线索,用长镜头、静止画面和极少量对白,呈现了现代城市生活中的疏离感,影片结尾女主角长达7分钟的哭泣镜头,不仅是表演艺术的壮举,更是对电影时间感知的彻底重构,蔡明亮对都市空间异化现象的观察和对中产阶级生活方式的冷峻解剖,为华语艺术电影树立了新的标杆。

东南亚电影同样贡献了许多令人难忘的另类作品,泰国导演阿彼察邦·韦拉斯哈古的《热带疾病》将民间传说、精神分析和自然主义影像融为一体,创造出一个神秘莫测的丛林世界,影片中途从现实主义叙事突然转变为超自然寓言的大胆转折,挑战了观众的类型预期和认知习惯,阿彼察邦对非职业演员的使用、对自然声音的重视以及对模糊状态的偏爱,都体现了他对主流电影制作方式的系统性反思,这种根植于本土文化却又具有普遍意义的创作,使泰国新电影获得了世界影坛的广泛认可。

印度导演安纳塔拉姆的《仪式》则展现了南亚次大陆的实验电影能量,这部以喀拉拉邦为背景的作品,通过环形叙事、仪式化表演和迷幻的视觉风格,探讨了种姓制度、性别政治和宗教暴力的复杂议题,导演将传统卡塔卡利舞蹈戏剧元素与当代电影语言相结合的方法,既扎根于印度文化传统,又具有鲜明的现代性,影片中对色彩的大胆运用和对时间结构的非线性处理,为印度艺术电影开辟了新的表达空间。

这些亚洲另类电影精品虽然在商业发行上面临诸多挑战,却在国际电影节和影迷群体中赢得了崇高声誉,它们证明了亚洲电影人不仅能够制作精良的类型片,更能在艺术探索的前沿占据重要位置,这些作品所展现的文化自信和形式创新,正在不断改写世界对亚洲电影的认知与期待。

韩国影视工业中的作者表达

韩国影视产业在全球化浪潮中取得了令人瞩目的成就,不仅商业类型片屡创佳绩,其另类精品同样展现出惊人的创造力与艺术深度,韩国导演们在高度工业化的生产体系中顽强保持着作者意识,创作出一系列兼具个人风格与社会批判的杰出作品,为亚洲电影树立了新的标杆。

朴赞郁的复仇三部曲尤其是《老男孩》将韩国电影的暴力美学推向极致,这部2004年的作品改编自日本漫画,却注入了导演独特的作者印记,影片中著名的长廊打斗长镜头、生吃章鱼的震撼画面以及禁忌的兄妹之恋,都挑战着观众的道德底线和审美习惯,朴赞郁对构图、色彩和剪辑的精准控制,使这部充满戏剧性反转的作品同时具备了绘画般的视觉质感和歌剧式的情感强度。《老男孩》对父权制社会的尖锐批判和对人性阴暗面的无情揭露,使其成为韩国电影"文艺复兴"时期的标志性作品,也展示了类型片可以承载的严肃思考。

洪尚秀则以低成本、高产出的小资情调电影形成了独特的作者品牌,他的《这时对那时错》采用双版本叙事结构,同一段男女相遇的故事因细微差别导致完全不同的发展走向,洪尚秀对知识阶层男女关系的敏锐观察、对日常对话节奏的精妙把控以及对酒精在社交中作用的反复探讨,使他的作品具有鲜明的辨识度,影片中突然的变焦、跳切和即兴感强烈的表演风格,打破了传统电影制作的诸多成规,证明在数字时代个人化电影表达的可行性,洪尚秀坚持用小型团队快速拍摄的方法,为独立导演在商业环境中生存提供了重要范例。

金绮泳的《下女》则是韩国电影史上不容忽视的另类经典,这部1960年的作品讲述了一个中产家庭因雇佣女仆而逐渐崩坏的故事,以其夸张的表现主义风格和大胆的情欲描写震惊了当时的观众,影片中对阶级矛盾的象征性表现、对压抑欲望的扭曲展示以及对封闭空间的戏剧化利用,都预示了后来韩国电影对社会禁忌话题的处理方式,金绮泳将通俗情节剧提升至心理惊悚和黑色寓言的高度,证明了商业类型框架内同样可以实现深刻的作者表达。

张律作为在韩中国导演,其作品《庆州》展现了跨文化视角的独特魅力,这部以历史名城为背景的散文电影,通过一个中国学者在韩国的漫游,探讨了记忆、死亡和跨国身份等主题,导演对长镜头的偏爱、对偶然相遇的诗意捕捉以及对历史伤痕的含蓄指涉,使这部看似松散的作品实则具有严密的内在逻辑。《庆州》证明了慢电影美学在快节奏的当代影视环境中的生存空间,也为亚洲电影跨文化合作提供了成功案例。

女性导演在韩国电影界也发出了强有力的声音,李润珍的《小公主》以小女孩的视角观察成人世界的虚伪与残酷,用童话般的画面包装了一个关于虐待和反抗的黑暗故事,影片中超现实的想象段落与冷峻的现实描写形成尖锐对比,儿童演员令人心碎的表演与精致的美术设计共同构建了一个既美丽又令人不安的童年图景,这部作品突破了韩国电影对女性导演的题材限制,证明了女性视角对电影语言革新的重要性。

韩国这些另类精品虽然制作规模各异,却共同展示了该国影视产业的多元生态和创作活力,在偶像剧和商业大片主导的市场环境下,这些作者电影顽强地探索着形式与内容的边界,为韩国影视赢得了艺术声誉的同时,也深刻影响了亚洲新一代电影人的创作观念,它们证明即使在高度工业化的生产体系中,个人的艺术声音依然可以找到表达空间并获得国际认可。

国产独立电影的突围与创新

中国本土电影人在商业大片主导的市场环境下,依然创作出一批具有强烈作者风格和社会关怀的另类精品,这些作品或许没有豪华的明星阵容和炫目的特效场面,却以真挚的情感和创新的表达,记录了中国社会转型期的复杂图景,为华语电影注入了新鲜的思想活力和艺术可能性。

娄烨的《苏州河》堪称中国独立电影的里程碑之作,这部2000年完成的作品以手持摄影、跳切剪辑和主观旁白,构建了一个关于爱情与记忆的上海寓言,影片中贯穿的苏州河意象,既是城市发展的见证者,也是人物命运的隐喻,娄烨对非职业演员的使用、对即兴表演的鼓励以及对城市边缘人物的关注,都体现了"第六代"导演对纪实美学的追求。《苏州河》因其未经审查参加国际电影节而遭禁,这种艺术表达与体制约束的张力,恰是中国独立电影生存状态的写照,影片中"两个牡丹"的叙事游戏和对影像真实性的质疑,则展现了导演对电影本体的思考。

毕赣的《路边野餐》则将诗性叙事推向了新高度,这部2015年的低成本处女作以贵州凯里为背景,通过一个乡村医生的寻亲之旅,模糊了现实、记忆与幻想的界限,影片中著名的42分钟长镜头不仅是技术壮举,更是对电影时空观念的革命性挑战,毕赣将地方方言、民间巫术和现代诗歌融入电影语言的方法,创造出一种既根植于本土文化又具有普遍意义的视听体验。《路边野餐》对线性叙事的放弃和对观众解读能力的信任,标志着中国年轻一代导演艺术自信的增强。

纪录片领域同样涌现了许多突破性的作品,徐童的"游民三部曲"尤其是《麦收》,以惊人的勇气和同理心记录了边缘群体的生存状态,导演与被拍摄对象同吃同住的拍摄方式,使影片获得了难得的亲密视角和真实质感,这种对底层生活的持续关注和道德暧昧性的呈现,挑战了主流纪录片的说教传统和美学规范,徐童作品中呈现的粗糙影像和即兴结构,不是技术局限的结果,而是艺术选择的体现,为纪实电影提供了新的伦理思考维度。

女导演也在另类电影创作中发出了独特声音,杨明明的《柔情史》以北京胡同中的母女关系为切入点,用大量密集对话和封闭空间,呈现了中国式亲情的爱恨交织,影片对女性日常生活的细致观察、对语言暴力的准确捕捉以及对城市变迁的敏感反应,都体现了女性视角的独特价值,杨明明同时担任编剧、导演、主演和剪辑的多重角色,展示了独立制作环境下女性创作者的全面能力和坚韧品格。

VR电影等新技术形式也为中国另类电影提供了实验平台,蔡明亮的《家在兰若寺》作为首部华语VR长片,将导演标志性的慢电影美学与沉浸式技术相结合,观众通过头戴设备进入蔡明亮建构的潮湿公寓,与李康生饰演的病人共同体验隔离与孤独,这种对新技术艺术可能性的探索,而非商业应用的追逐,体现了中国独立电影人的前瞻意识和创新勇气。

这些国产另类电影虽然在发行和放映上面临诸多困难,却通过电影节、艺术院线和网络平台找到了自己的观众群体,它们证明了在中国电影市场高速扩张的背景下,个人化的艺术表达依然有其生存空间和文化价值,这些作品所展现的地域特色、语言实验和社会关怀,正在逐渐形成中国独立电影的传统,并为未来更多元的创作开辟道路。